雛人形の衣装は絹やレーヨン素材で作られています。

多様な色や柄があるので、黄ばみや虫食いなどで破損した場合、同じ素材で補修をしたり作り直すことはかなり難しいのです。

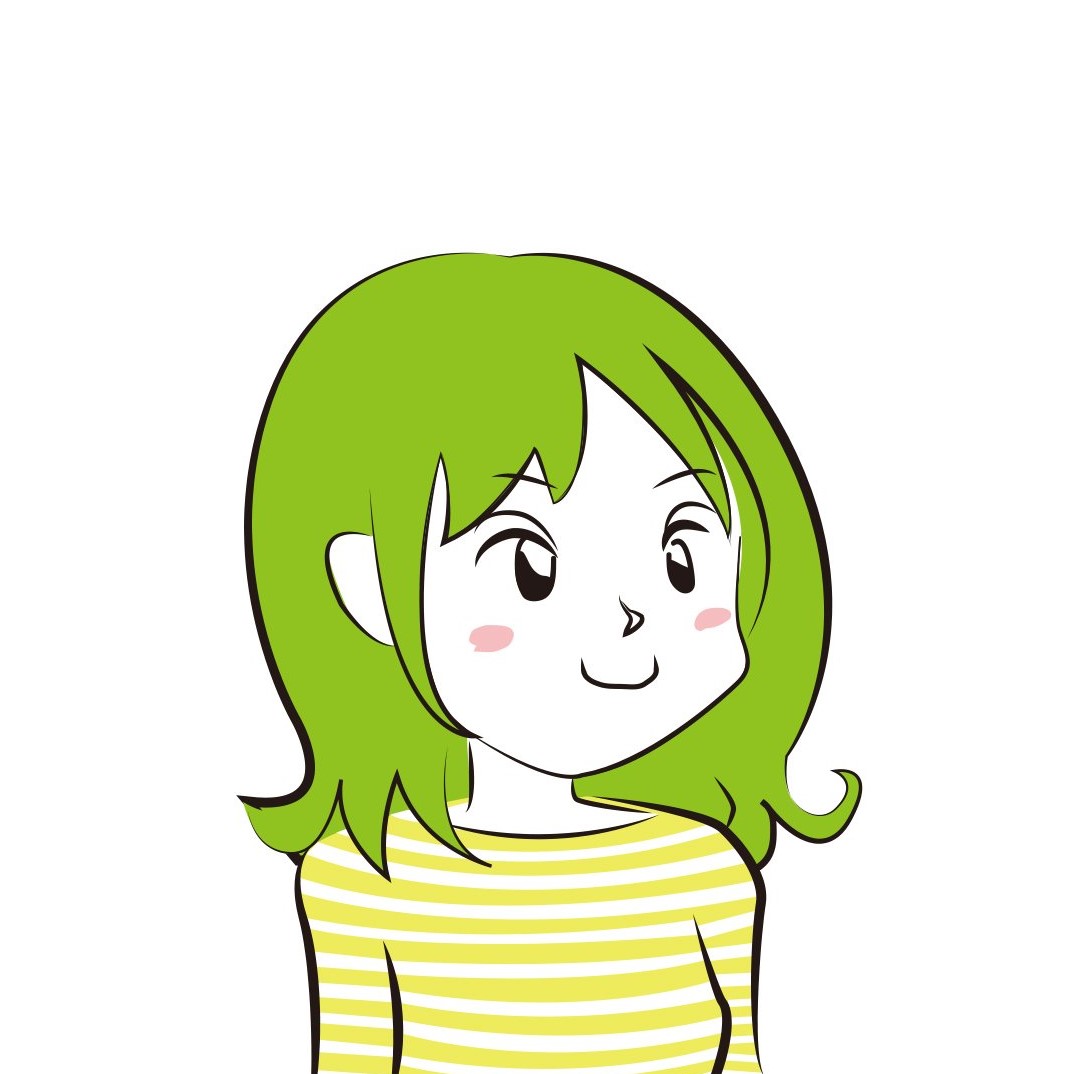

着物だけでなく、お人形の「顔」も保管には注意が必要。

というのも、お雛様の顔は、石膏や木でできた下地に「胡粉」(ごふん)と呼ばれる貝殻を砕いた絵の具を吹き付け仕上げてあるのです。

胡粉の原料の貝殻はたんぱく質を含んでいるため、油断しているとカビが発生することも。

カビが出た場合、一部分だけ修理をすることは難しく、顔全体に新しく塗料を塗りなおすことになってしまいます。

ということで、お雛様の保管にはかなり気を使います・・大切なお人形、できれば当初のままで残したいですものね。

なので保管の際にに気を付けることや、収納のケースや防虫剤についても調べてみました。

※本記事にはプロモーションが表示されます。

雛人形の保管|箱の材質

お雛様をしまう収納ケースには

- 段ボール

- プラスチックケース

- 桐の箱

等があります。

この中で、一番保管に適しているのは「桐箱」。

「桐」でできた箱には防虫と吸湿をするという特徴があります。

お雛様の収納にはこのくらいの大きさが必要で、お道具が多い場合は2段・3段の箱が必要になります。

ただ、場所もとるし金額もそこそこするので、買った当時の段ボールにしまっている方も多いのでは?

我が家もずっと段ボールだったのですが、さすがにボロボロなのでプラスチックケースに収納することに。

家によくある、お洋服をしまうような収納ケースです。

段ボールは痛みがひどく、虫もつきそうなのですでに処分してしまいましたが・・

人形のメーカーに問い合わせると、『保管用の段ボール』を購入できることもあるようですよ。

プラスチックケースでの収納の問題点と対策

雛人形の収納で一番気を付けないといけないのは「湿気」。

衣装に余分な水分が含まれた状態だと、しみや黄ばみの原因になります。

プラスチックケースは密閉性はあっても、湿度調整をすることができません。

なので、プラスチックケースに雛人形を収納する場合は、吸湿材を入れる必要があります。

シート状で、繰り返し使えるものが便利。

吸湿の許容量を超えてしまうとカビるので、梅雨時期など湿度の高くなる時期にはチェックした方が安心です。

押し入れって予想以上に湿気がこもるので、押し入れに長期間収納する場合にはこれを入れるようにしています。

プラスチックケースでの収納|虫対策

防虫剤にもいくつか種類があります。

防虫剤を使用するなら、天然の樟脳がおすすめです。天然の樟脳は匂いが気になったとしても、少し風にさらすだけで匂いが引きます。

ただ、樟脳と言っても「合成樟脳」は金糸、銀糸、金箔を痛める物がありますので成分には気をつけてください。天然樟脳でも直接触れると金属に反応します。

引用:天鳳堂資料室

ナフタリンの鼻につくような香りが苦手な場合は、「天然の樟脳」を使うのがおすすめです。

タイガーバームのような香り。

ただし防虫剤は、別の種類のものと混ざると化学変化をおこしてしまいます。

なので、1種類のみを使うようにしましょう。毎年同じものにした方が無難ですね。

プラスチックケースでの収納|やってみた

ポリプロピレンの収納ボックスで、深型のものがちょうどいいです。

実家の押し入れに眠っていたお人形なので、襟元に少し黄ばみが見えます。

扇子など小物は、収納時には外しておきます。

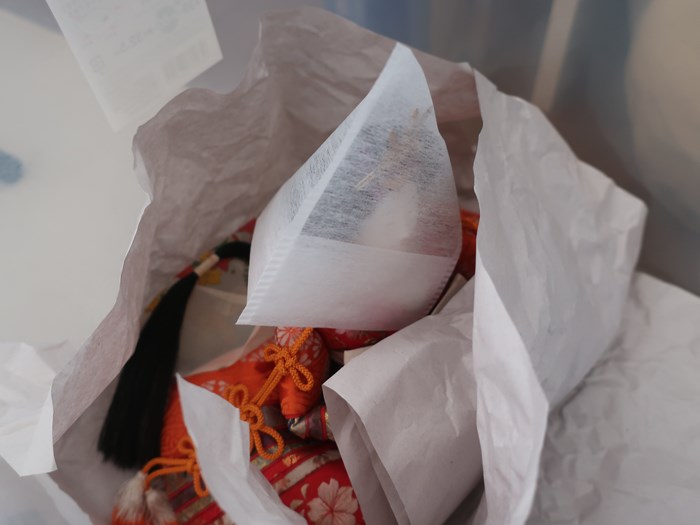

デリケートなお顔の部分には、不織布をかぶせました。

お茶のパックがちょうどよい大きさ。

折れやすい手の部分を保護してから、吸湿性のある紙でくるみます。

お内裏様も同様に紙でくるんでいきます。

ちょうどおさまりました。

このように、紙でふんわりと包んで入れるので、大きめの箱が必要なんですよね。

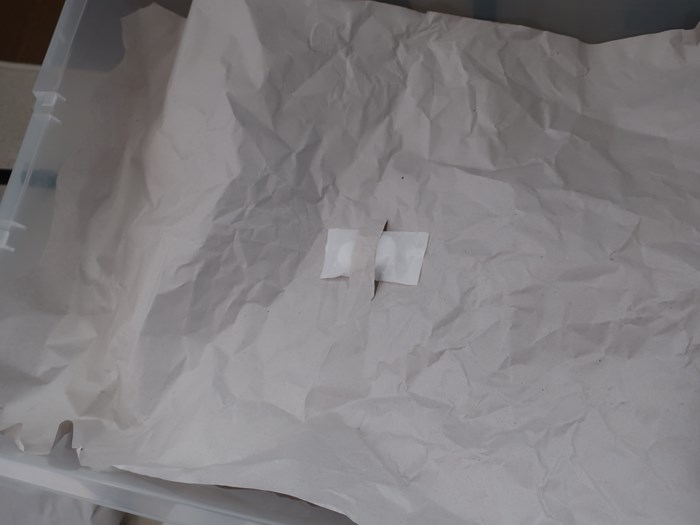

底部分にはドライペットを敷いておきました。

念のためにお人形の上に紙をもう一枚かぶせてから、こんな感じに樟脳を設置しました。

すこし蓋に隙間があったので、ビニール(ポリプロピレン)をかませて蓋をしました。

ただ、プラスチックの素材には注意が必要です。

というのも「ポリスチレン」(PS)は、樟脳と一緒に使うと変質するので、収納には使わないようにします。

紙はこちらを使っています。

これは色々と使い道があって便利ですよ。

まとめ

雛人形って、メーカーや年代、シリーズごとに全然顔が違うのです。

自分の家のお人形に慣れてしまうと、もうこれしかないという感じなので末永く大切に使いたいものです。

とりあえずプラケースに入れていますが、そのうち桐箱に収めたいです。

吸湿材についてはこちらの記事にかきました。