日本酒は、その味わいを「スペック」で表現することがあります。

「スペック」とは、ラベルに書かれているアルコール度数・精米歩合・日本酒度などの情報のこと。

この情報がわかりにくいし「めんどくさい」という話も。

でもこのスペックさえわかれば、自分好みの味が見つかるかも??

このややこしい「スペック」についてまとめました。

日本酒のスペック「造り」

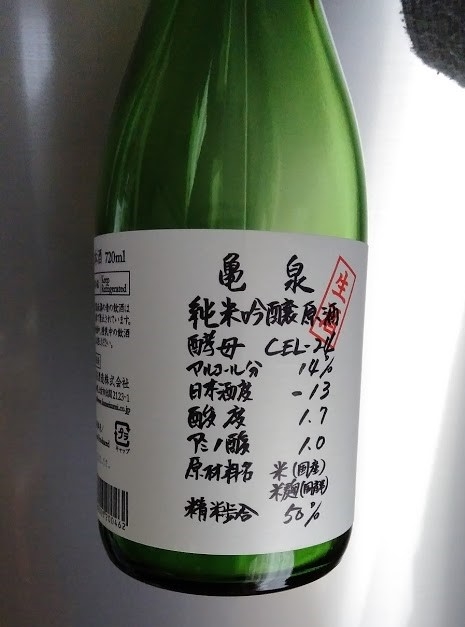

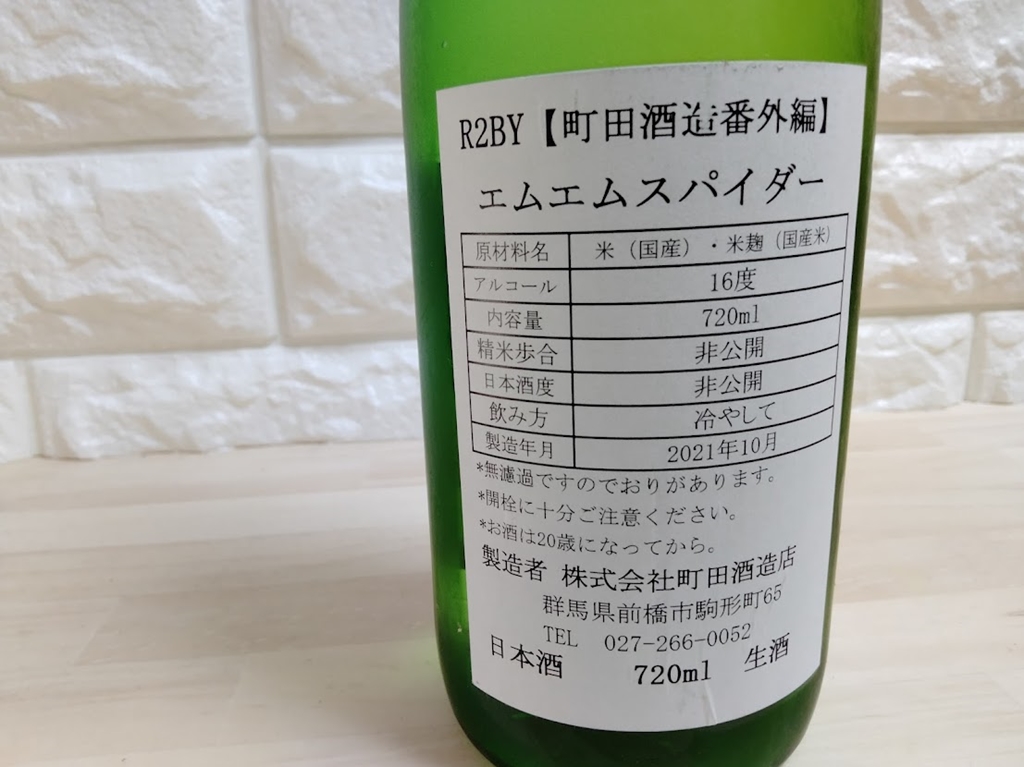

日本酒のラベルには原材料やアルコール度数の他、色々な情報が書かれています。

ただ、全てを表示する義務はないので、商品によってあったりなかったりします。

スペックをあえて非公開にしてる銘柄もありますが・・。

ここでは、このラベルによく書かれている表記についてまとめていきます。

まずは「造り」。

ほとんどの日本酒に書いてある

「純米大吟醸」

「純米吟醸」

といった「お酒の呼び名」についての表記です。

日本酒(清酒)は、原料となるお米の磨き具合によってこの「呼び名」が変わります。

お米の磨き具合は「精米歩合」といい、磨いて残ったお米の割合をパーセントで表しています。

- 大吟醸は50%以下(50%以上磨く)

- 吟醸酒は60%以下(40%以上磨く)

と、原料のお米の精米歩合によって「大吟醸」「吟醸」を名乗ることができます。

これよりも磨きが少ないお酒は

「純米酒」もしくは「本醸造」となります。この2つの違いは、「醸造アルコール」が入っているかどうか。

同じ磨き具合の「大吟醸」でも、「醸造アルコール」が入っていると「大吟醸」、 入っていないものは「純米大吟醸」と表示されます。

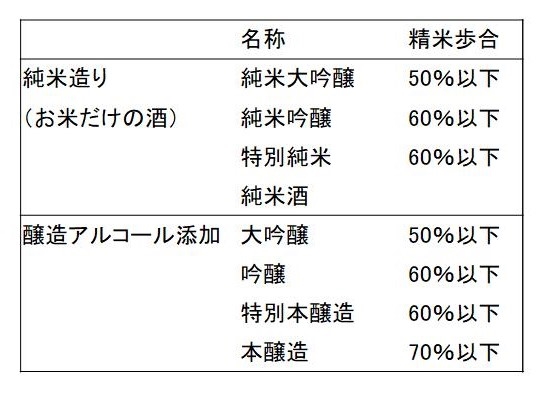

まとめるとこうなります。

上記のように、磨き具合や添加物の規定に合ったお酒を「特定名称酒」と呼びます。

特定名称酒は全部で8種類、それ以外は「普通酒」もしくは「一般酒」となります。

アルコール度数

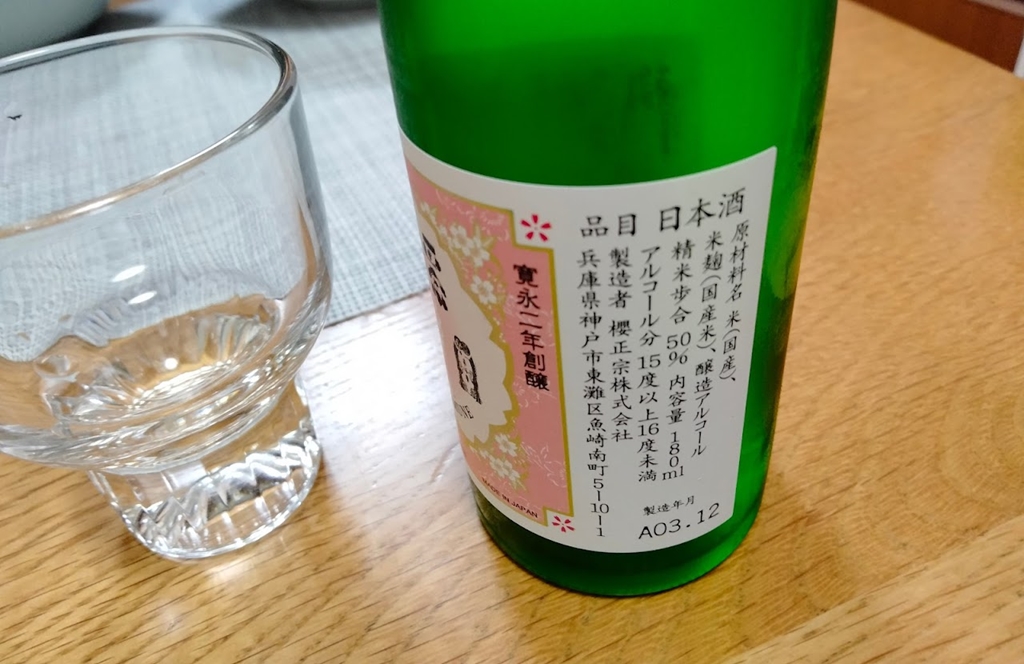

日本酒のアルコール度数は、16度前後が一般的。

ワインは12度前後なので、そのまま飲むお酒としてはやや高めのアルコール度数になります。

ただ最近では、飲みやすいよう低めの度数に造られた日本酒もたくさんあります。

日本酒を飲みなれない人は、13度前後の低アルコールのものを選ぶといいかも。

こちらの大嶺も、アルコール度数やや低め(14度台)に造られています。

使用米

普段食べる「白米」は、収穫したコメの表面の10%ほどを精米して落としています。

日本酒の原料として使うコメは25%以上磨くので、ご飯にするお米よりも粒が大きいお米を使います。

お米造りに使われるお米は「酒米」と呼び、特にお酒造り専用に造られたお米を「酒造好適米」と呼びます。

酒造好適米は、お米の中にある白い部分、「心白」(しんぱく)が大きいのが特徴。

山田錦や五百万石、美山錦などが有名です。

獺祭では「山田錦」のみを使用。

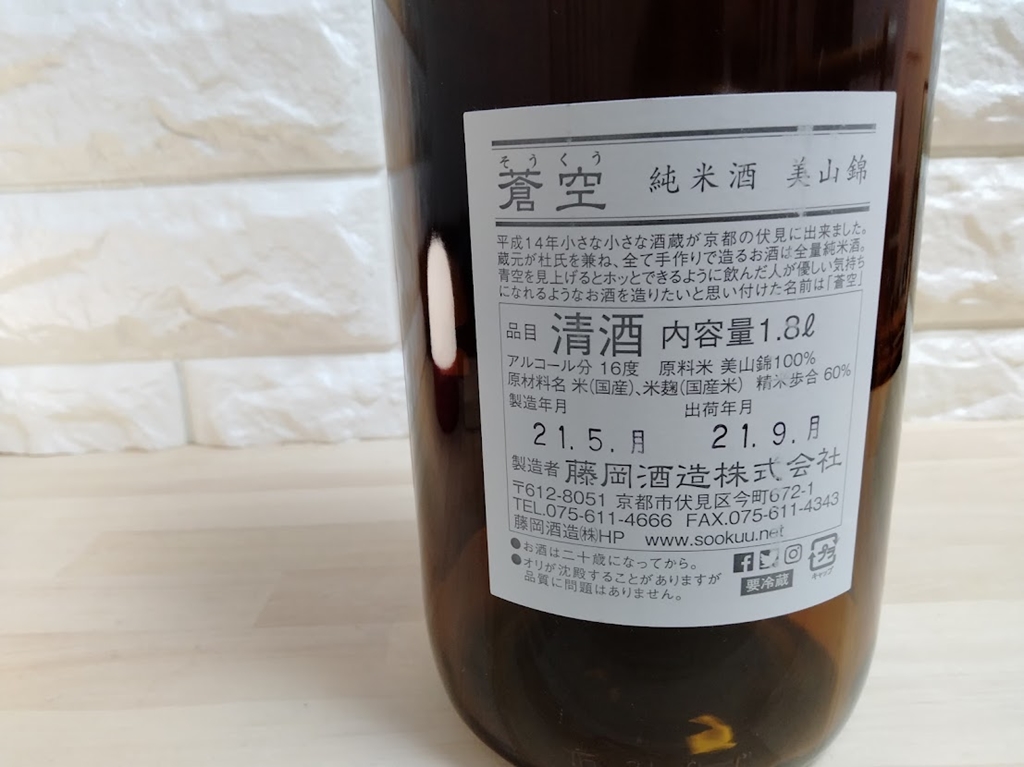

軽くスッキリした味わいの「美山錦」を使用したお酒も美味しいです。

美山錦を使用した「蒼空」

使用米によって味わいに特徴があるので、好みのお酒を見つけたら「使用米」もチェックしておくといいかも。

精米歩合

お酒の原料となるお米の磨き具合は「精米歩合」で表しています。

この数値が低いほど、磨いた部分が多くなるということ。

精米歩合50%以下のお米を使ったお酒を「大吟醸」と呼ぶなど、磨き具合によって日本酒の味わいが大きく変わります。

なので「精米歩合」をお酒選びの際に参考にしている人も多いのでは。

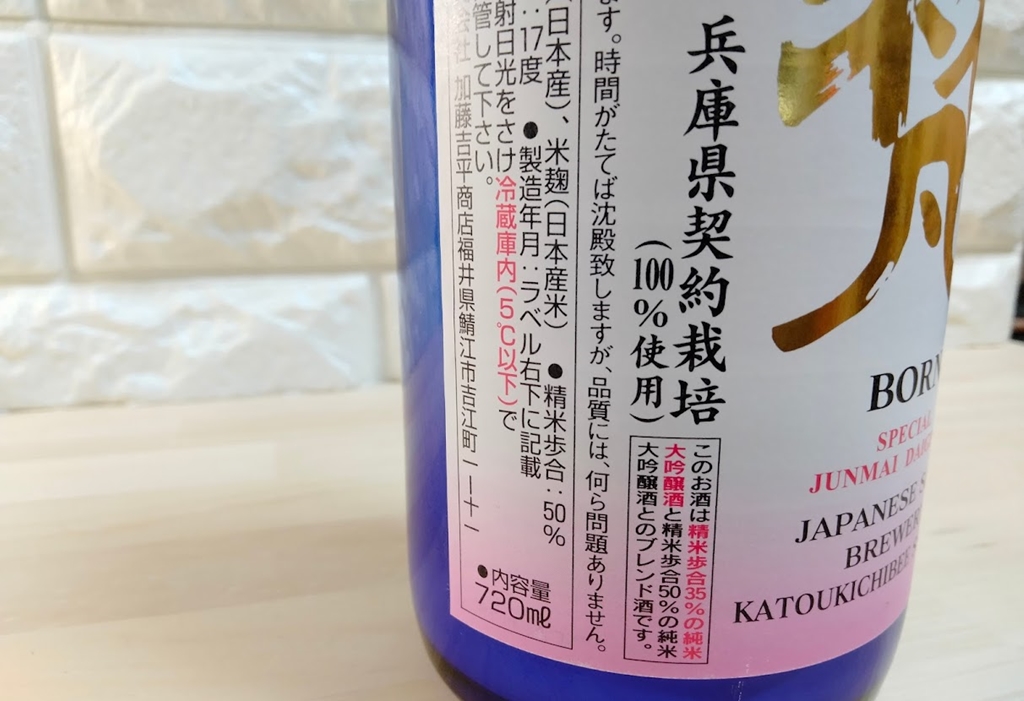

同じ大吟醸でも、精米歩合が50%~35%と様々で、ブレンドしているものもあります。

味の傾向としては、大吟醸の場合「スッキリ・雑味がない」

吟醸酒は「香りがよい」

純米酒は「芳醇、旨味コク」など。

大吟醸は雑味がなくスッキリして香りがいいのですが、純米酒より美味しいかというとそうでもない場合も。

なんか薄いな?と思う大吟醸もあります。

日本酒度

日本酒は米や酵母、水などからできていて「からい」(しょっぱいという意)成分は入っていません。

なので「甘い成分=糖」が少ないお酒が「辛口」となるのです。

そこで、日本酒に含まれる「糖」の量を示す「日本酒度」が、甘いか辛いかの目安になります。

日本酒度は、水とお酒の比重によってプラスマイナスで表します。

糖が少なく水より軽い日本酒はプラス(+)→辛口

糖が多くて水より重い日本酒はマイナス(-)→甘口

甘口とも辛口とも書いていない日本酒は、日本酒度が+2~+4前後が多いようです。  参考:森嶋 美山錦 純米吟醸(日本酒度 +2)

参考:森嶋 美山錦 純米吟醸(日本酒度 +2)

ほんのり甘みも感じるスッキリした味です。

一般的に辛口と呼ばれるのは、日本酒度が+10~+20くらいのお酒になっています。  参考:雁木 夏純米(日本酒度 +9)

参考:雁木 夏純米(日本酒度 +9)

キリッとした辛口でした。

ただ日本酒の「甘い、辛い」は「日本酒度」だけでなく「酸度」も関係するので、このプラスマイナスだけでは判別しきれません。  参考:八千代酒造bd-14

参考:八千代酒造bd-14

日本酒度-14の甘口ですが、乳酸のような酸味をもった後味でそれほど甘さを感じさせません。

酸度

日本酒が発酵する際につくられる「酸」の量を「酸度」として表しています。

日本酒には、コハク酸・リンゴ酸・アミノ酸など多くの酸が含まれています。

この「酸」は全て「すっぱい」わけではなく、日本酒の複雑な味わいの要素になっています。

そして酸度は「糖分」(日本酒度)とのバランスによって日本酒の味わいに影響します。

糖分が少ない(日本酒度の高い)お酒は「酸」を感じやすいので、日本酒度が高く酸度も高いとより「辛口」の味わいになります。

逆に、糖分が多いお酒で酸味がなければ「甘い」と感じます。

糖分が多いお酒でも、酸味や旨味などが多く入っていれば「芳醇」な味わいになります。

たとえば、酒井酒造さんの「wa:in2020」は日本酒度-12。

かなりの甘口に見えますが、酸度4.4、アミノ酸度2.3と酸味や旨味も多いので、甘いだけでなく酸味や旨味もあってジュワーッとフレッシュな味わいでした。

酵母

酵母とは、お米の糖分をもとにしてアルコールを作り出す微生物。

なかでも日本酒を造る酵母は「清酒酵母」と呼ばれています。

具体的に「6号」「7号」「9号」など日本醸造協会が販売する「きょうかい酵母」と呼ばれるものや、ワイン酵母、花酵母、酒造メーカー独自の「蔵つき酵母」などあります。

そしてこの酵母は、お酒の香りや味わいに大きく影響します。

例えば、きょうかい9号、1801号、Cel-24号といった酵母を使用したお酒には「カプロン酸エチル」(カプエチ)という香り成分が多く含まれます。

カプロン酸エチルはみずみずしい華やかさを持ち、りんご、梨、パイナップルのような甘味と旨味を感じやすい香りで、冷酒向き。

日本酒を飲みなれない人にも好まれやすいそうです。

十四代、而今、花陽浴、獺祭などがこのカプロン酸エチル系統の香りと言われています。

きょうかい7号、14号、AA41といった酵母を使うと、バナナのような優しい香り(たまにメロンという人もいます)の酢酸イソアミルを多く含むお酒になります。

酢酸イソアミルは温度があがると香りがたち、やや酸味・苦味を感じやすいという特徴があります。

風の森、羽根屋、また静岡のお酒にも酢酸イソアミルが多く含まれるそう。

楯の川酒造のベーシックシリーズで使用している「山形KA酵母」もこの酢酸イソアミルを多く出すので、穏やかなバナナやメロンの香りが特徴となっています。

「酵母」による「香りの違い」に注目して飲んでみるのもいいですね。

まとめ|面倒くさくない日本酒選び

日本酒は、材料や造りなど味の要素が複雑なお酒です。 上記の他にも、

- 火入れ

- 原酒生酒

- 生貯蔵酒

- ひやおろし

- 無濾過

- あらばしり

- 袋吊り古酒

などなどお酒の火入れの状態や、貯蔵期間、搾り方や搾ったタイミングによって、お酒の個性を表す名前がついています。メンドクサイというかもうワケがわからないです。

そしていくらスペックとにらめっこしても、香りの好みなどは実際に飲んでみないとわからないことも多いのです。

なのでとりあえずは「大吟醸」「純米吟醸」など「お酒の種類」でざっくり選んで、「日本酒度」などの色々な要素をヒントに、好みのお酒探しをすることになるのです。

ひとつでも好みの銘柄が見つかると、似たようなお酒を探していけばよいのでお酒選びが楽しくなりますよ。